僕は3Dができない

また創作の話だ。すまんな。

僕は3Dで絵が描けない

今日、通勤中にぼんやりと考えていたんだけど、「結局3Dで漫画とかイラストの背景を描くって、自分には出来なかったなぁ」と思った。出来なかったというか、正確にはやらない、ということになる。でも、3D assisted な精細な絵を描いているお方も沢山いらっしゃるので私視点では「やらなかった」ではなく「出来なかった」になるのである。

ただ、論理的に考えてもそうなるに仕方ないというか、そうなるのが当然みたいな理由もいくつかあり、そういったところを考えていきたいと思う。最初に伝えたいことを伝えてしまうと、「3D assistedな絵を描くのがやりにくかったら止めてもいいぞ」ということ。

序論

まだ「Blenderなんかプロダクションでは使えない」みたいに言われていた2007年ごろに私はBlenderにハマっていて色々作っていた。そのころはまだBlenderのレンダラもかなりプアで、YafrayとかIndigo Rendererとかいう別のレンダラ向けにデータを変換してレンダリングをしてたりした。まだまだ出来る事が少ないソフトウェアだったけれども、私はLinuxで3D モデリング/レンダリングができるなんて!!と大興奮したのだった。

その背景としてはさらにその昔にDoGAというモデラーがあって、中学生の時はこれにハマり3Dアニメーションを作ってムービーを書き出し、それをフロッピーディスク10枚に分割して書き込んで学校のパソコンで作ったムービーをみんなに見せたりしていた。

そんな私だったので、「漫画やイラストの背景をBlenderで出力しよう!」という発想に至ったのは至極当然のことであった。

後に『スコット・ロバートソンのHow to Draw』という読んでパースの取り方を勉強したが、そこでも3Dモデリングツールを利用した作画が紹介されていて、自分が考えていた方向性は間違ってないな、と嬉しくなったりもした。

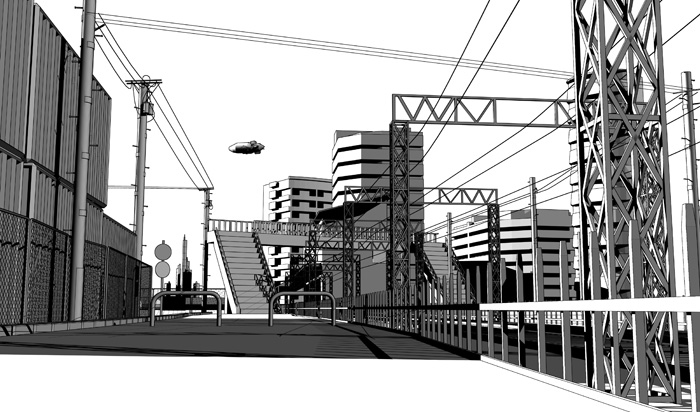

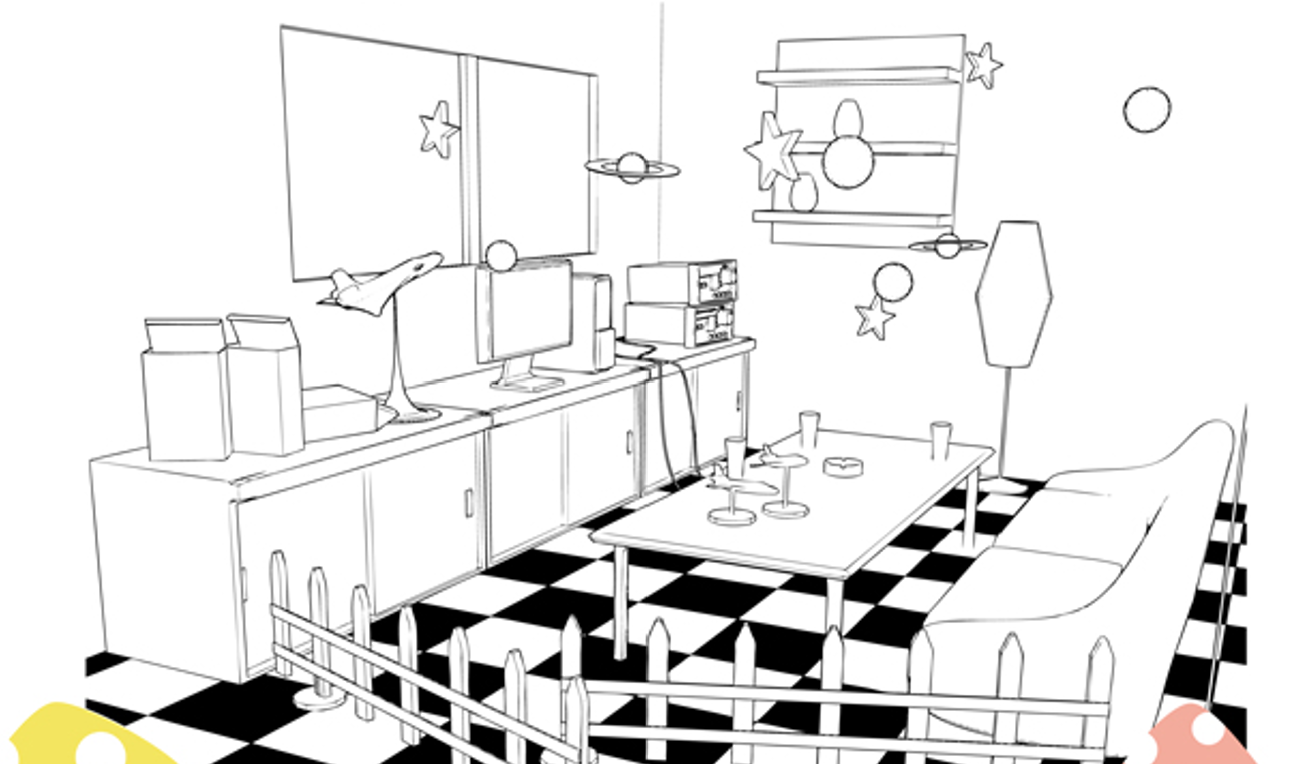

当時作っていた成果のいくつかはまだ残っている。だいぶ昔に作ったものなのでサイズが小さいが…

今こうして改めて見てみても、良いじゃん!と思う。良いじゃん良いじゃん!これで良いじゃん!これで背景を描いて漫画描いたらクオリティめちゃ高いっしょ。って思う。

じゃあなんでこのスキルを鍛えなかったのか?この手法で背景を描いていないのか?いくつか理由があったんだな。

1. 本質的に難しい

まず何よりも、3Dモデリングというのは本質的に難しいんだな。難しい作業をするということはそれすなわち、工数に響いてくる。

二次元平面でも背景をちゃんと描こうと思ったら人間とその周りのオブジェクトの大まかな大きさが合っていないといけないが、3Dだとそれをキッチリと合わせないといけない。出来れば三面図が欲しくなる。2Dだったらごまかしが聞くけど3Dはごまかしが効かない。2Dなら「本当はちょっとおかしいけど、この領域は見えないからサボろう」となるが、3Dだとそれが出来ない。いや、出来なくもないけど、そうしてしまったら3Dでやる意味が無くなってしまう。3Dでそれをやったら特定の視点からカメラを動かせなくなる。

2. そんなに同じオブジェクトを使い回せない

「いやモデリングは大変だけど、出来上がったオブジェクトは使い回せるから…資産になるから…」という話は時々聞くし、私自身そう思ってアセットライブラリみたいなものを構築していたのだけど、漫画でもイラストでもそんなに何度も同じオブジェクトを使い回せない。例えば椅子一個作ったとしても、毎回絵の中に椅子が出てくる訳じゃないから、別の背景を描くためにはまた一からモデリングをしなければならない。

と、考えるとかなりの数のオブジェクトを用意しておかないと「3Dだけで事足りる」という状態にはならない。だから、手書きでの背景を制作することになるんだけど、それを繰り返すと手書き背景のスキルも上がっていくので益々3D背景の必要性は低下していく。

3. 並べるだけでもやっぱり大変

でも今は良い時代になりました。自分で作らなくてもクリスタの素材で数多のモデルが用意されているのです。ならもうイラストや漫画の背景を描くために十分なアセットがそこにあるではないか!並べればもうそれで出来るんだよ並べれば。と、思いますね?

いや、並べるだけでも結構大変なんだよね…。

手で描けばラフなら10秒で終わるようなことが3Dアセットを探してきて画面に並べて角度を整えて…なんてことをしていたら数分~10分くらいはどうしてもかかる。手書きで10分も描いたら、ラフを何個も描いて構図を煮詰めていける。圧倒的に時間効率が悪い。

4. 最終的には嘘を入れないといけない

これもみんな言ってることだと思うんですが。3Dモデルの正確な投影図って人間の目で見て脳で理解した感覚と結構ズレがあるんですよね。そこを補正しないと人間の感覚とは合わないし、そこにさらに演出というものも加わる。

演出というのは言ってしまえば単なる嘘であって、現実にはこうなるのはおかしいんだけど、こっちの方が迫力があるとか、こっちの方がよりエモくなるからとか、そういう意図の元で入れる不正確な表現である。

するとわざわざ3Dでちゃんと設計して構図を考えてカメラを合わせたのにまたそこから手書きで修正を加えないといけなくなる…か、もしくは、最初からいびつにオブジェクトのサイズを強調したり、位置関係をゆがめて理想に近づけるというプロセスが必要になる。

5. 理想→3D→実際に出来上がったもの で遠回りになる

4.のようなことをやっていると、だんだん私は「自分の理想に近づけるために3Dの世界をこねくり回す」という行動になってしまう。これは本末転倒だ。3Dは私の創作をAssistしてくれるはずだったのに気づいたら私が3Dの面倒を見てやることになっているのである。

理想型がハッキリ見えているならばそこに最短距離で向かうのが作業工数が最も小さくなるはずだが、3Dを挟むとどうしても回り道になってしまう。近道は出来ない。

6. イメージが3Dに引っ張られる

3Dモデルを作ってこねくり回しているとだんだん自分の理想としたかった景色、構図も薄れてきてしまう。忘れてきてしまう。3Dモデルとレンダリング結果は常に正しいパースを示してくれる。その正しさによって、もともと正しくない理想が正しい方向にゆがめられるが、結局正しい理想というものがあるわけでもないのでここら辺で混乱が極まってくる。

7. 時間がかかる

上述したあれこれの辻褄を合わせるという本質的ではない作業を重ねるととにかく時間がかかる。私にとって時間がかかるというのはそれはもう、創作が出来ない、ということに等しい。だって私は趣味で創作をしているから。仕事をしながらそんなに創作に工数をかけられない。するとどうなるか?1年に2枚とか3枚とかいうペースになってしまうのである。それは私の理想とはほど遠い。

私の理想は多少はクオリティを落としても(本当は落としたくないしもっと修行して高めたいのだけど)継続して作品をデリバリーするというものなので、「3Dを使って緻密で正確で美しいイラストや漫画を描く」という方法が実質的に取れないのである。

それでも活きるところは?

あくまでも自分の価値観と求めるものを前提として、という話にはなるが…。

逆説的に、「時間をかけても緻密で正確な絵を描きたい」という場合には3Dの力を借りるのが良いと思う。私も1つのイラストを作るのに半年使っても良い、と神様から無償の寿命を与えられたら3Dでレイアウトを決めるとかし始めるだろう。

もう一つは、「同じシーンを何度も描く」という場合だろうと思う。同じシーンを何度も描くならば事前のセットアップに工数がかかっても後の作業でそれをペイできる。アニメーションが典型的だと思うんだけど、アニメは1秒間に何枚も絵を描くのでまさに「同じシーンを何度も描く」の典型的パターンで恩恵を受けやすい。だから、アニメで3D表現が活発になったのだ、という理解でいる。

私も次の漫画では何度も何度も同じようなシーンを描く予定があるため、そこだけ3Dの力を借りる…かもしれない。

あとは、クリスタの3D素材を使いこなせてる人も世の中には沢山いらっしゃることも忘れてはならない。どういうオペレーションでどうやって作業工程に取り入れてるんだろう?すごく不思議だ。私は全然まったくなんにも使いこなせなかった。というか、使いこなそうともできなかった。クリスタの3D素材をバリバリ使って作業する方がいらっしゃいましたら作業画面を見させて下さい。ほんとに。

まとめ

そういう感じで私は「私に3Dは無理無理無理無理かたつむり」という結論に至るまでずいぶんと時間を浪費してしまったように思う。

3Dで背景を正確に描くぞ!という方法が唯一の正解ではないし、間違いな訳でもない。自分に合った方法を選べば良いと思うんだけど、自分は長らく自分の理想の追求という過程で迷走してしまった。当初は緻密で正確な背景があることが良いことだと思っていたんだけど、最終的には「絵は不正確でもいいから直観/直感的に感じ取った最初の素朴な状態を表現したい」と思うように変わっていった。

まあ、そういう例もありますという紹介でした。終わり。